Dem australischen Schriftsteller Patrick White ist das heutige Portrait unserer Reihe über berühmte Persönlichkeiten aus der Pazifikregion gewidmet. Ihm ist es bislang als einzigem Autor aus Down Under gelungen, für sein Werk mit dem Nobelpreis ausgezeichnet zu werden. Nicht nur deshalb gilt er als einer der bedeutendsten, englischsprachigen Schriftsteller des letzten Jahrhunderts.

Als Sohn wohlhabender, australischer Farmer wird Patrick White am 28. Mai 1912 in London geboren. Seine Eltern hielten sich gerade für zwei Jahre in Europa auf. Zurück in Australien leben die Whites in Sydney in gutbürgerlichen Verhältnissen. Im Alter von vier Jahren erkrankt der kleine Patrick an Asthma, was vermutlich einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf seine weitere Entwicklung hatte. Da er körperlich nicht in der Lage ist, mit Gleichaltrigen Sport zu treiben oder herumzutollen, verbringt Patrick viel Zeit mit Büchern oder in der Natur. Auch interessiert er sich bereits früh für das Theater.

Seine Schulausbildung absolviert Patrick White zunächst in einem Internat in New South Wales und dann vier Jahre lang auf dem Cheltenham College in England, wo er alles andere als glücklich ist. Hinzu kommt, dass White schon früh seine Homosexualität entdeckt, was ihn noch weiter in die Isolation treibt. Von seiner Leidenschaft für das Theater bestimmt, überredet er seine Eltern, ihn zurück nach Australien zu holen, wo er Schauspielerei studieren will. Die willigen ein, allerdings unter der Bedingung, dass Patrick als potentieller Nachfolger zuerst zwei Jahre auf einer der elterlichen Farmen arbeitet. Doch statt sich für das Leben als Farmer zu begeistern, beginnt er zu schreiben – es ist der Anfang seiner Karriere als Schriftsteller.

Insbesondere Patricks Mutter sieht ein, dass er für die Landwirtschaft nicht zu gewinnen ist und unterstützt ihn bei seinen weiteren Plänen. Zunächst studiert er an der Universität Cambridge in England französische und deutsche Literatur. Zwischen 1933 und 1935 verbringt er viel Zeit in Deutschland, den aufstrebenden Nationalsozialismus als lächerlich ignorierend. Nach dem Abschluss der Uni lebt White mit Hilfe des elterlichen, finanziellen Polsters in einem Künstlerviertel in London. Hier überarbeitet er auch seinen Roman „Happy Valley“, den er während seiner Farm-Episode geschrieben hatte.

1939 wird „Happy Valley“ in London herausgebracht und erhält großes Lob. Die Australier hingegen können mit seiner Sicht auf das australische Landleben nicht so viel anfangen. Noch im selben Jahr reist White nach Amerika, wo er seinen zweiten Roman „The Living and the Dead“ schreibt, der hier auch prompt verlegt wird, allerdings nicht in England.

Während des zweiten Weltkriegs dient Patrick White als Nachrichtenoffizier in der Royal Air Force, wo er seinen späteren Lebensgefährten Manoly Lascaris trifft, ein griechischer Offizier. 1946 ziehen sie gemeinsam nach Australien und leben etwas außerhalb von Sydney. White schreibt weitere Kurzgeschichten und Romane, darunter „The Tree of Man“. Doch erst mit dem Roman „Voss“ gelingt ihm 1957 in seiner Heimat der erste Erfolg, der ihm sogleich den renommierten Miles Franklin Award einbringt. 1961 erhielt er den Preis gleich noch mal für den Bestseller „Riders in the Chariot“.

Trotz oder vielleicht wegen seines Erfolges und Ruhmes lebt White sehr öffentlichkeitsscheu. Er schreibt weiter, z.B. 1970 den Roman „The Vivisector“ und wird auch für weitere Preise vorgeschlagen. Deren Annahme wie die des Britannia Awards oder eines dritten Miles Franklin Awards lehnt er jedoch ab.

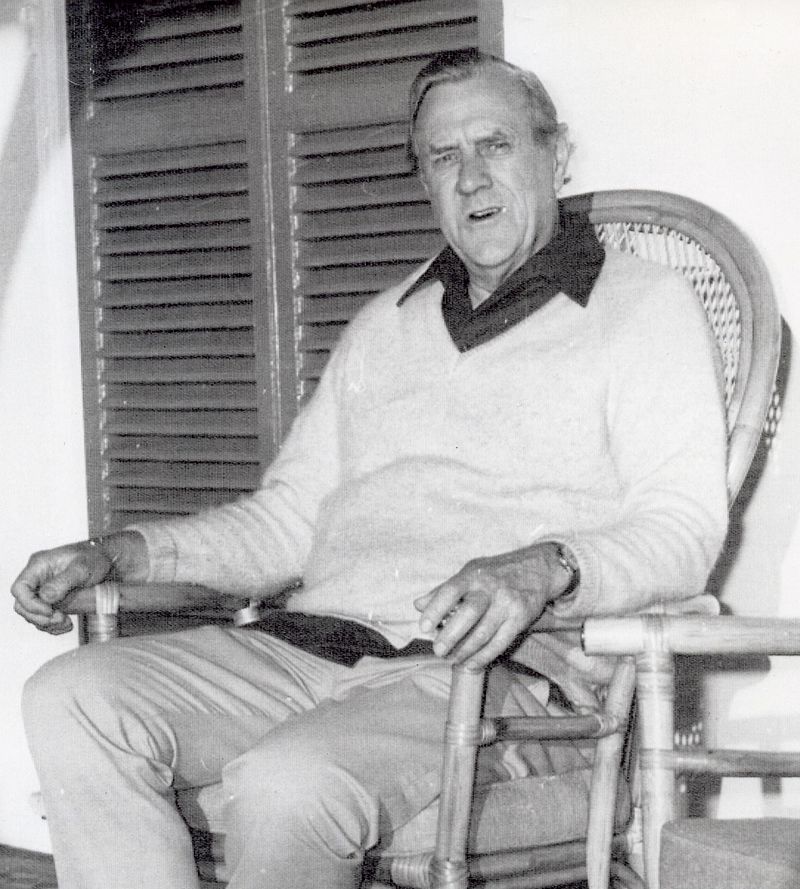

1973 schließlich erhält Patrick White den Nobelpreis für Literatur „für seine epische und psychologische Erzählkunst, durch die der Literatur ein neuer Erdteil zugeführt worden ist“. White nimmt den Preis nicht persönlich entgegen, sondern schickt seinen Freund Sidney Nolan. Als Folge der Auszeichnung schießen die Verkaufszahlen des aktuellen Romans „The Eye of the Storm“ in die Höhe. Mit dem Preisgeld selbst gründet White eine Stiftung für Schriftsteller, die bereits viele Jahre ohne Erfolg schreiben. Im selben Jahr wird Patrick White zum Australier des Jahres gekürt.

In den 70er Jahren hat White schon seit geraumer Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und kündigt nun an, dass er nur noch für die Bühne und das Radio schreiben wolle. Sein vermeintlich letzter Roman „The Twyborn Affair“ wird 1979 für den Booker Prize nominiert, doch Patrick White bleibt sich treu und bittet, seinen Namen von der Liste zu streichen, um jüngeren Schriftstellern Platz zu machen.

Tatsächlich folgen noch drei bedeutende Werke des Autors. 1981 erscheinen seine Autobiografie und 1986 sein letzter Roman „Memoirs of Many One“ sowie 1987 die Kurzgeschichten „Three Uneasy Pieces“. Letztere befassen sich u.a. mit Aspekten des Alterns.

Am 30. September 1990 stirbt der Ausnahme-Schriftsteller Patrick White, der sich stets für die Rechte der Schwächeren eingesetzt hatte, in seinem Anwesen in Sydney. Lebensgefährte Manoly Lascaris erfüllt seinen letzten Wunsch und verstreut die Asche im Centennial Park in einem kleinen Teich. Whites Denkmal sind seine Bücher in den Wohnzimmerregalen der Welt.

Patrick White 1973 aus Dutch National Archive/ Patrick White home Centennial Park by Sardaka; alle via Wikipedia